当社では、2010年7月より環境方針の重点実施項目に「生物多様性保全」を追記し、この方針に基づき、様々な取り組みを行っています。 当社は、生物多様性について、その保全活動、関係する地域社会との協調、環境技術の開発などの取り組みをこれからも継続しています。

地域住民と連携した環境保全活動

当社では、開発事業を行う際に、環境保全活動を通して地域住民との連携を図っています。実際に取組を行っている事例として横浜市内で実施している事例をご紹介いたします。 対象地では、竹林整備や外来種の除草など里地里山を目指した保全活動を行っています。地域住民の方と一緒に作業しながらコミュニケーションをとり、継続した活動を目指しています。

(地域の方との竹林整備活動)

(地域の方との竹林整備活動)

社員の環境意識・知識向上

当社では社員に環境活動の募集を行い、自主的な活動として参加していただいています。この活動では、単純に作業を行うだけではなく、座学も行うことで環境に関する知識習得も目指しています。同時に森林浴や鳥のさえずりなどのいろいろな自然を体感してもらうプログラムも行っており、このような自然体験を通し、環境保全措置の状況を知ることにより、身近な問題として生物多様性に関する問題を感じていただくようにしています。

(社員による外来種(セイタカアワダチソウ)の除草状況)

(社員による外来種(セイタカアワダチソウ)の除草状況)

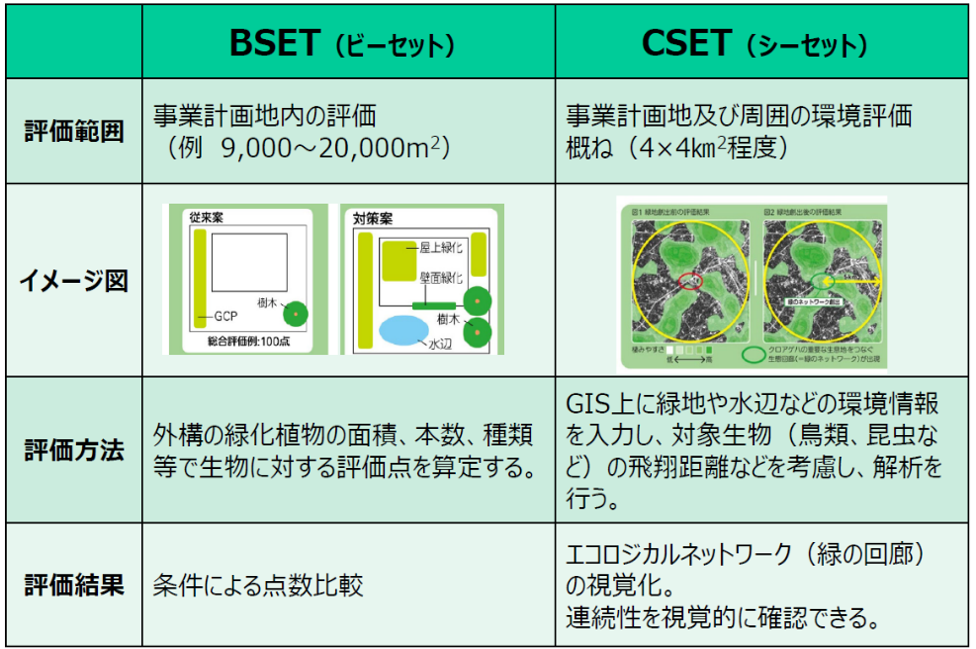

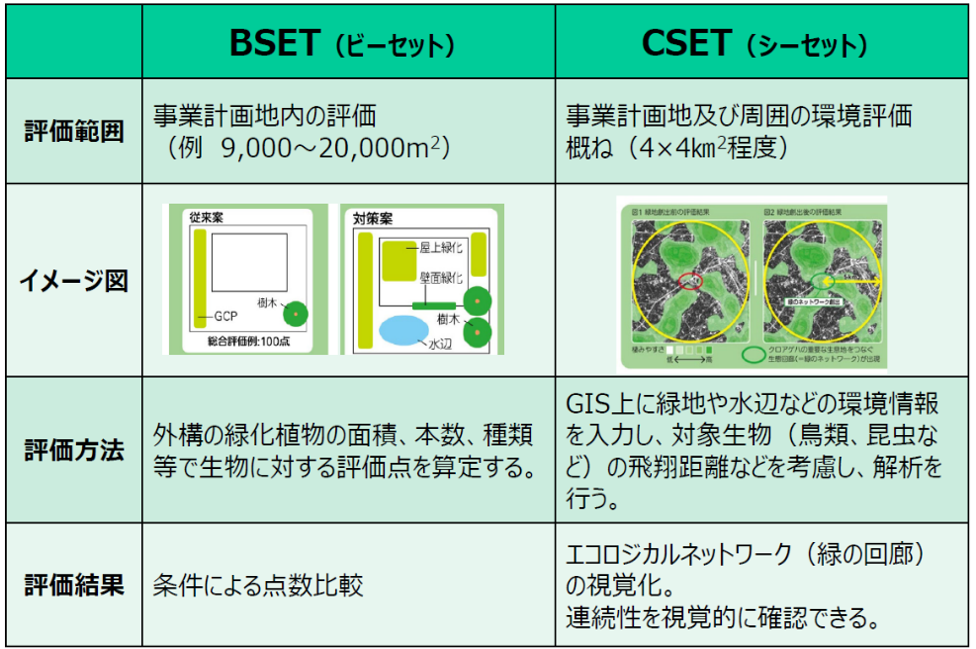

合意形成のための環境影響評価技術

当社では生物多様性に配慮した計画の立案に役立つ環境影響評価技術に取り組んでいます。その一例として事業計画を行う際に利用できるBSET(ビーセット)とCSET(シーセット)の概要をご紹介いたします。 BSETは、事業敷地内を評価することができ、緑化植物の面積、本数、種類等で生物に対する評価点を算定いたします。 また、CSETは、都市部の地域開発の検討時における生物多様性のポテンシャルを簡易評価するためのツールです。 CSETは「HEP(ハビタット評価手続き)」や「GIS(地理情報システム)」を応用しており、「生物の棲みやすさのポテンシャル」をスコア化(定量化)し、その結果を視覚化することができます。当社では地域住民との合意形成を図る方法の一つとして影響評価技術を利用しています。

(生物多様性の評価方法について)

(生物多様性の評価方法について)

参考:

https://www.tokyu-cnst.co.jp/sustainability/living/

この記事の著者

東急建設株式会社

柴野 一則

2014年から環境技術部環境保全グループにて

環境保全活動やグリーンインフラ、生物多様性に関する技術開発などに取り組む。

2014年から環境技術部環境保全グループにて

環境保全活動やグリーンインフラ、生物多様性に関する技術開発などに取り組む。

(地域の方との竹林整備活動)

(地域の方との竹林整備活動) (社員による外来種(セイタカアワダチソウ)の除草状況)

(社員による外来種(セイタカアワダチソウ)の除草状況) (生物多様性の評価方法について)

(生物多様性の評価方法について)